はじめに:「SES=多重下請け」という”闇”のイメージ、それ本当?

このブログ「僕がSESの現場で見てきたこと、学んだこと。」に訪れてくれたあなたは、きっとこんな不安や疑問を抱えているんじゃないでしょうか?

「SESって、IT業界のピラミッドの下層で働くイメージ…」

「多重下請けって聞くけど、それって一体どういうこと?」

「頑張っても会社に”中抜き”されて、給料が上がらないって本当?」

分かります、本当にすごく分かります。

「SES」と検索すると、必ずと言っていいほど「闇」とか「多重下請け」という言葉が出てきますよね。

実際に僕も、SESエンジニアになりたての頃は、この構造のせいで悔しい思いをしたことが数えきれないくらいあります。

でも、結論から言うと、この構造を正しく理解して「賢く立ち回る」方法を知っていれば、過度に恐れる必要はありません。

この記事では、

- なぜSESで多重下請け構造が生まれるのか?

- 下層の現場では、具体的にどんなツラいことが起きるのか?(僕の実体験です)

- この構造の中で、エンジニアが搾取されずに自分の価値を高めるための具体的な立ち回り方

について、僕の10年以上の経験をすべて詰め込んで、どこよりも分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、「多重下請け」という言葉に対する漠然とした不安が消え、「なるほど、こうすればいいのか!」という明確なアクションプランが見えているはずです。

そもそもSESにおける「多重下請け構造」とは?

「多重下請け」という言葉は知っていても、その仕組みを正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。まずは基本からおさらいしましょう。

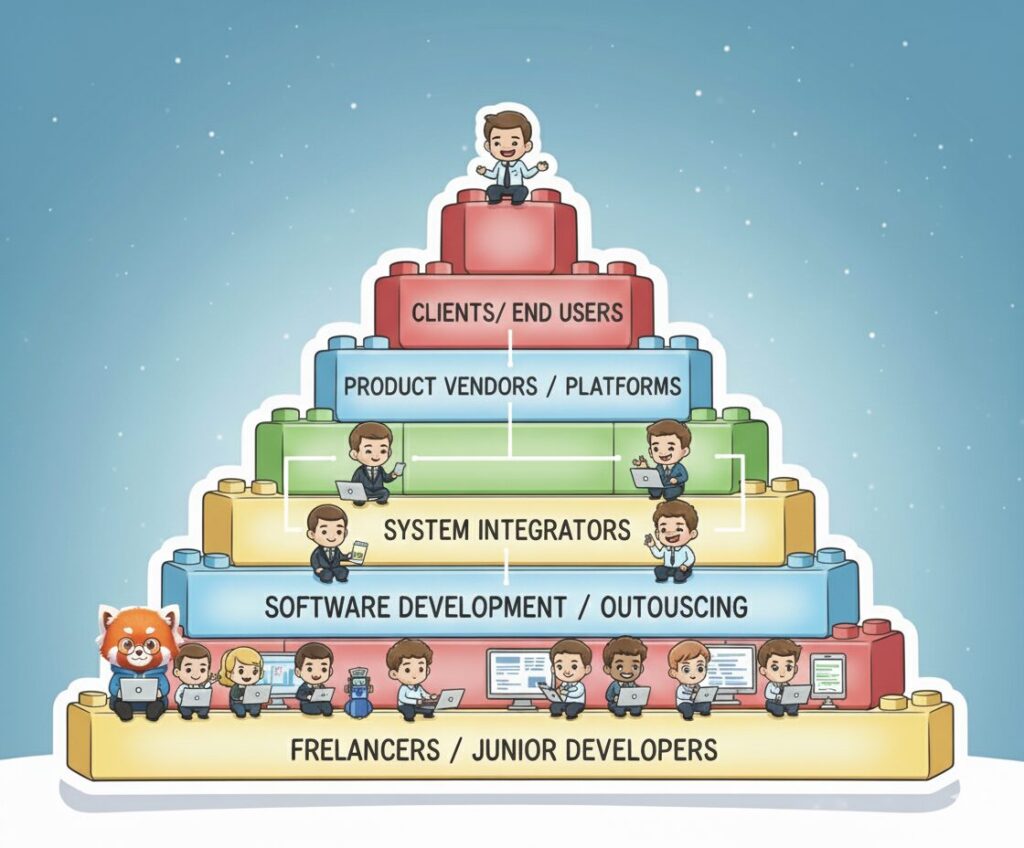

IT業界のピラミッド構造をシンプルに解説

IT業界、特に大規模なシステム開発は、多くの場合、1つの会社だけでは完結しません。

様々な会社が協力して、巨大なピラミッドのような構造を作っています。

- 頂点(元請け/プライムコントラクター):顧客(エンドユーザー)から直接システム開発の依頼を受ける大手SIerなど。プロジェクトの全責任を負います。

- 中間層(2次請け、3次請け…):元請け企業から、仕事の一部を請け負う中堅・中小のIT企業。

- 下層(n次請け):さらに中間層の企業から仕事の一部を請け負う企業。SES企業はここに位置することが多いです。

つまり、顧客から出た仕事が、複数の会社を経由して、最終的に現場で働く僕たちエンジニアに届く。これが「多重下請け構造」の正体です。

あなたはどこにいる?「商流」という言葉の意味

この「仕事の流れ」のことを、業界用語で「商流」と呼びます。

- 商流が浅い:顧客とあなたの会社の間に介在する企業が少ない状態。(例:元請け → あなたの会社)

- 商流が深い:顧客とあなたの会社の間に介在する企業が多い状態。(例:元請け → 2次請け → 3次請け → あなたの会社)

SESエンジニアとして働く上で、この「自分の商流がどうなっているのか」を意識することは、めちゃくちゃ重要です。なぜなら、商流が深くなればなるほど、後で話すような様々な問題が起きやすくなるからです。

なぜ無くならない…?SESで多重下請け構造が生まれる3つの”大人の事情”

「そんなピラミッド構造、エンジニアのためにならないなら、無くせばいいのに!」

そう思いますよね。

でも、この構造が今も存在し続けているのには、IT業界特有の、ある意味で合理的な「大人の事情」があるんです。

理由①:大手SIerが抱えきれない「巨大プロジェクト」の存在

銀行の基幹システムや、官公庁のシステム開発など、世の中には何百人、何千人ものエンジニアが必要な「巨大プロジェクト」が存在します。

元請けとなる大手SIerも、何万人もの社員を抱えていますが、全てのプロジェクトに必要な人材を自社社員だけでまかなうのは不可能です。

そこで、協力会社(パートナー企業)に仕事の一部を依頼することで、大規模な開発体制を築いているのです。

理由②:必要なスキルをピンポイントで集めるための「効率化」

プロジェクトによっては、「特定のデータベースに詳しいエンジニアが3ヶ月だけ必要」「このプログラミング言語の経験者が5人欲しい」といった、ピンポイントなスキルが求められることがあります。

自社でそのスキルを持つエンジニアを常に抱えておくのは非効率ですよね。

そこで、SESという仕組みを使って、必要なスキルを持つエンジニアを、必要な期間だけ集めるわけです。これは企業側から見れば、非常に効率的な人材調達方法と言えます。

理由③:企業側の「リスク分散」と「コスト削減」という本音

これが一番大きな理由かもしれません。

企業は、正社員を一人雇うと、給料だけでなく社会保険料など多くのコストがかかります。また、一度雇うと簡単には解雇できません。

しかし、下請け企業に業務を委託すれば、プロジェクトが終了したり、景気が悪くなったりした時に契約を終了しやすいのです。これは企業にとって大きな「リスク分散」になります。

また、下請けに依頼する方が、自社でエンジニアを直接雇用するよりもトータルコストを抑えられるケースが多い、という側面もあります。

【実録】僕が現場で見た「商流の闇」…下層に行くほどツラい3つの現実

さて、ここからは僕が実際に体験した「商流の闇」についてお話しします。

もちろん、全ての現場がこうだとは言いません。でも、商流が深くなると、こういうことが起こりやすくなるのは事実です。

①給料が上がらない…悲しき「中抜き」の実態

これが一番リアルな問題かもしれません。

顧客がエンジニア一人あたりに支払うお金(単価)は、商流を一つ下るごとに、介在する企業の手数料(マージン)が引かれていきます。これが、いわゆる「中抜き」です。

例えば、

- 元請けSIerが、顧客から月100万円で仕事を受ける

- 2次請けが、元請けから月85万円で仕事を受ける

- 3次請け(あなたの会社)が、2次請けから月70万円で仕事を受ける

- そして、あなたの給料は月35万円…

これは極端な例ですが、実際に近いことは起こり得ます。

単価75万円のエンジニアが、給料は手取りで20万円台ということもザラです。

商流が深ければ深いほど、あなたの頑張りがお金として還元されにくくなるのです。

②話が通じない…伝言ゲームで起きるコミュニケーションの断絶

商流が深い現場あるあるの2つ目は、コミュニケーションロスです。

何かを確認したい時、直接、元請けの担当者や顧客に話を聞きに行くことができません。

「うちの営業 → 2次請けの営業 → 元請けの担当者」のように、いくつもの会社を経由して確認を取る必要があります。

この伝言ゲームの途中で、話がねじ曲がって伝わったり、返事が返ってくるまでに数日かかったりするのは日常茶飯事。

これが原因で、手戻りが発生して残業…なんてこともよくありました。(本当に本当に頻繁に発生します…)

③誰の指示?…曖昧になる責任の所在

これも地味にキツい問題です。

複数の会社が関わっているため、誰が最終的な意思決定者なのか、トラブルが起きた時に誰が責任を取るのかが曖昧になりがちです。

立場の違う複数の会社の担当者から、バラバラの指示が飛んできて「一体どっちをやればいいんだ…」と板挟みになることも。

一番下の立場のエンジニアは、ただただ振り回されて疲弊してしまうのです。

【最重要】多重下請け構造で消耗しない!エンジニアがとるべき5つの賢い立ち回り方

ここまで読んで、「やっぱりSESは闇が深い…」と不安になったかもしれません。

でも、大丈夫。

ここからが本題です。

この構造を理解した上で、エンジニアが自分の身を守り、キャリアを築いていくための具体的なアクションを5つ紹介します。

立ち回り方①:まずは自分の「商流」を正直に聞いてみる

意外とこれをやらない人が多いのですが、自分が今いる現場の商流がどうなっているのか、自社の営業担当に正直に聞いてみましょう。

「今後のキャリアを考える上で、自分が今どのくらいの立ち位置で仕事をしているのか把握しておきたくて」といった形で、前向きな理由を伝えれば、まともな営業担当なら教えてくれるはずです。

もし、はぐらかしたり、教えてくれなかったりするようなら、その会社は少し注意が必要かもしれません。

立ち回り方②:「商流が浅い」優良SES企業を選ぶ

もしこれからSES企業への転職を考えているなら、「エンド直(顧客と直接契約)」や「プライム直(元請けと直接契約)」の案件を多く持っている会社を選びましょう。

企業のホームページや求人票に「大手SIerと直接取引」「エンドユーザー直請け90%以上」といった記載があるかチェックするのがおすすめです。

商流が浅い企業は、エンジニアへの還元率も高く、キャリアアップしやすい傾向にあります。

立ち回り方③:スキルを磨き「あなたじゃなきゃダメ」な存在になる

結局のところ、一番の防御策は自分の市場価値を高めることです。

- 特定の技術領域で誰にも負けない専門性を身につける

- マネジメントスキルを磨いて、リーダーとして現場を引っ張れるようになる

- 顧客の課題を解決する提案ができるようになる

「この仕事は、あなたにお願いしたい」と指名されるような存在になれば、会社もあなたを高く評価せざるを得ません。単価交渉もしやすくなりますし、より良い条件の現場へ移ることも可能になります。

立ち回り方④:自社の営業担当を「最強の味方」につける

現場で働くエンジニアにとって、自社の営業担当は非常に重要なパートナーです。

- 現場での悩みや困りごとをこまめに相談する

- 自分の今後のキャリアプランを共有しておく

- 現場での成果をきちんと報告する

営業担当と良好な関係を築いておくことで、何か問題が起きた時にすぐ動いてくれたり、あなたのキャリアプランに合った次の現場を探してきてくれたりします。

彼らを「ただ案件を取ってくる人」と見るのではなく、「自分のキャリアを一緒に作ってくれる味方」として接することが大切です。

※ただ、これはもちろん自社がまともな会社だった場合の話です。ブラックなSES企業の場合はエンジニアをただの商品としか見ていないので、相談しても適当にはぐらかされて終わりです。そんな会社は無くなった方が世のため人のためですので、さっさと辞めてしまいましょう。

立ち回り方⑤:常に「上流」を目指すキャリアプランを持つ

SESで経験を積むこと自体は、決して悪いことではありません。

しかし、「いつかはこの構造から抜け出して、もっと上流の立場で仕事をするぞ」という意識を持つことが重要です。

- SESで技術力を磨き、元請けのSIerや事業会社に転職する

- フリーランスとして独立し、企業と直接契約する

- マネジメント経験を積んで、プロジェクト全体を管理する立場になる

常に目標を持って日々の業務に取り組むことで、多重下請け構造の中でただ消耗するのではなく、着実にステップアップしていくことができます。

まとめ:構造を理解すれば”闇”は怖くない。賢く立ち回ってキャリアを築こう

今回は、SESの「多重下請け構造」という、少しヘビーなテーマについてお話ししました。

最後に、もう一度大切なことをおさらいします。

- 多重下請け構造は、IT業界の仕組み上、すぐにはなくならない

- 商流が深くなるほど、「中抜き」や「コミュニケーションロス」などの問題が起きやすい

- しかし、構造を正しく理解し、賢く立ち回ることで、エンジニアは自分の価値を守れる

賢い立ち回り方のポイント

- 自分の商流を把握する

- 商流の浅い会社を選ぶ

- スキルを磨き、代替不可能な存在になる

- 自社の営業を味方につける

- 常に上流を目指すキャリアプランを持つ

「SESの闇」という言葉に、過度に怯える必要はありません。

それは、仕組みを知らないことへの「不安」が生み出す幻影のようなものです。

この記事で紹介した知識と立ち回り方を武器にすれば、あなたはこの業界で消耗することなく、着実に自分のキャリアを築いていけるはずです。

あなたのエンジニアライフが、より良いものになることを心から応援しています。