「IT業界に転職したいけど、”SES”って言葉をよく見るな…一体どういう意味なんだろう?」 「SIerとか派遣とか、似たような言葉が多くて違いがさっぱり分からない…」

IT業界に一歩足を踏み入れると、たくさんの専門用語や横文字が飛び交っていて、最初は戸惑いますよね。 僕も未経験でこの業界に飛び込んだときは、まさにそんな感じでした。

でも、IT業界の基本的な仕組み、特にこの「SES」という働き方を正しく理解しておくことは、あなたがこれからキャリアを築く上で、間違いなく強力な武器になります。

この記事では、IT初心者の方でもスッキリ理解できるように、

- SESとは何か?

- SIerや派遣と何が違うのか?

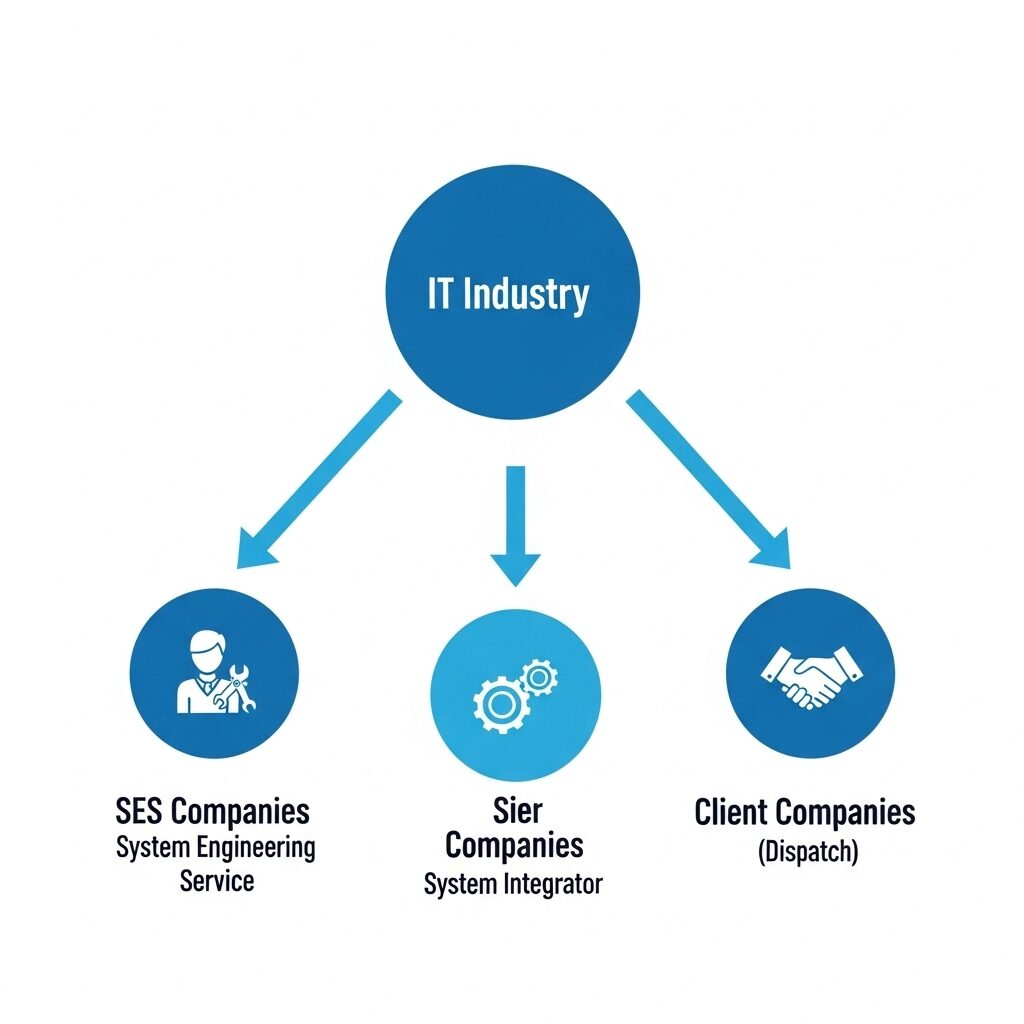

- IT業界はどんな構造になっているのか?

といった疑問を、僕自身の経験も交えながら、図解も使って分かりやすく解説していきたいと思います。 この記事を読み終える頃には、IT業界の地図が頭の中に描けているはず…です!

SESとは?一言でいうと「IT業界の助っ人サービス」です

いきなりですが、結論から。

SES(システムエンジニアリングサービス)とは、一言でいうと「ITプロジェクトで人手が足りない現場に、エンジニアの技術力を『助っ人』として提供するサービス」のことです。

例えば、ある企業が「新しいネット通販サイトを作りたい!」という大きなプロジェクトを立ち上げたとします。 でも、開発を進める中で「あれ、テストをする人が足りない…」「急な仕様変更で、3ヶ月だけプログラマーが5人必要になった!」なんてことは日常茶飯事です。

そんな要望に対して、「お任せください!うちのエンジニアを3ヶ月間、そちらのプロジェクトで働かせますよ!」と手を挙げるのが、僕たちエンジニアが所属するSES企業の役割です。

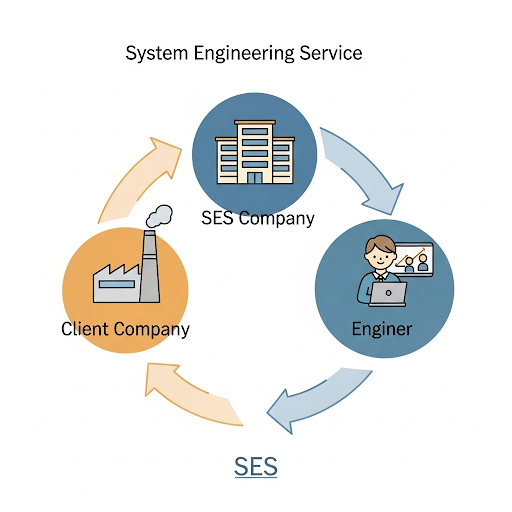

SESのビジネスモデルを図で見てみよう

言葉だけだとイメージしにくいので、簡単な図で見てみましょう。

【図解:SESの契約関係】

- ClientCompany(クライアント企業(お客様)):システム開発などで人手が足りない。

- SES Company(SES企業(あなたの会社)):クライアント企業とSES契約を結ぶ。

- Enginer(エンジニア(あなた)):SES企業に正社員(または契約社員)として雇用され、クライアント企業のオフィス(現場)で仕事をする。

一番のポイントは、あなたのお給料は所属するSES企業から支払われるという点です。 雇用関係は自社と結びつつ、実際の仕事はクライアント先のオフィスで行う、というわけですね。

SESの働き方は「客先常駐」が基本

このように、クライアント企業のオフィスに常駐して働くスタイルを「客先常駐」と呼びます。

僕もSES時代のキャリアのほとんどは、この客先常駐でした。 プロジェクトの期間は数ヶ月の短いものから、長いものだと3年以上同じ現場…なんてこともありました。

色々な会社の文化や開発スタイルに触れられるのは、この働き方の面白いところでもありますね。

【最重要】SESを理解するカギは「契約形態」にあり

「なるほど、他の会社に出向いて仕事をする感じか、、なんとなく分かった!」

そう思っていただけていたら嬉しいです! でも、SESの本質を理解するためには、もう一歩だけ大事な大事な「契約形態」の話を理解いただきたいです。

少し法律が絡む話になりますが、ここが「派遣」との決定的な違いになるので、めちゃくちゃ重要です。

SESは「準委任契約」|労働力や時間に対してお金をもらう

SES企業がクライアント企業と結ぶ契約は、基本的に「準委任契約」というものです。

これは、 「システムの『完成品』を約束するのではなく、エンジニアの『労働力』や『作業時間』に対してお金を支払ってもらう」 という契約です。

お医者さんをイメージすると分かりやすいかもしれません。 お医者さんは「病気を100%完治させること」を契約するのではなく、「病気を治すために、専門家として最善の医療行為を行うこと」に対してお金をもらいますよね。

それと同じで、SESの契約も「決められた期間、エンジニアとして専門的なスキル、労働力を提供すること」が目的であり、その労働に対して対価が支払われるのです。

要するに、成果物を完成させる義務というものは無いんですね。(実際そういうわけにはいかないケースがほとんどだったりしますが…)

なぜ契約形態がそんなに大事なの?

この「準委任契約」という言葉がなぜ重要かというと、仕事の指示を出す権利(指揮命令権)がどこにあるかをハッキリさせるためです。

準委任契約の場合、クライアント企業の社員は、僕たちSESエンジニアに対して直接的な業務の指示や命令をすることはできません。

「え、じゃあ誰から指示をもらうの?」と思いますよね。

あくまで契約上のルールでは、クライアント企業の担当者がSES企業の担当者(現場リーダーや自社の営業)に「この作業をお願いします」と依頼し、そのSES企業の担当者が僕たちに「じゃあ、この作業を進めてください」と指示を出す、という流れになります。

この「指揮命令権」というキーワードが、次に解説する「派遣」との大きな違いになってきます。

「SIer」「派遣」との違いは?|SESの立ち位置をスッキリ整理しよう

さて、ここまでの知識があれば、「SIer」や「派遣」との違いもスッキリ理解できます。 IT業界でよく聞くこの3つの言葉を、この機会に完璧に整理しちゃいましょう。

SES vs SIer の違い|「人」を貸すか、「システム」を納品するか

SIer(エスアイヤー)は、クライアント企業から「こんなシステムを作ってください」という注文を受け、システムの開発から納品までをすべて請け負う会社のことです。

- 契約形態:「請負契約」

- 目的:成果物(完成したシステム)を納品すること

- 例えるなら:一軒家を建てる注文を受ける「工務店」

SESは「人(技術力)」を提供するのに対し、SIerは「モノ(システム)」を完成させて納品するのが仕事、と覚えると分かりやすいです。(SIerが開発メンバーを補うためにSESを活用することが非常に多いです)

SES vs 派遣 の違い|「指示を出す人」は誰か?

SESと派遣、お客さん先に常駐して作業するっていう意味だと同じように見えるけど何が違うの?と混同しやすいポイントですが、先ほどちょろっと出した「指揮命令権」というキーワードが肝になります。

派遣(IT派遣)も、クライアント企業で働くという点ではSESとそっくりです。

- 契約形態:「労働者派遣契約」

- 目的:労働力を提供すること

- 最大の違い:指揮命令権がクライアント企業にある

派遣契約の場合、クライアント企業の社員が、派遣エンジニアに対して「この作業を、こうやって進めてください」と直接指示を出すことができます。

- SES:指揮命令権は自社(SES企業)にある

- 派遣:指揮命令権は派遣先(クライアント企業)にある

これが法律で定められた、SESと派遣の最も大きな違いです。(とはいえ、現場によってはこのルールが曖昧になっていることがとんでもなく多いです。このあたりのリアルな話は、追々詳しく解説して行ければと思います。

違いが一目でわかる比較表

| SES | SIer (請負) | 派遣 | |

| 契約形態 | 準委任契約 | 請負契約 | 労働者派遣契約 |

| 対価の対象 | 労働力・時間 | 成果物(システム) | 労働力・時間 |

| 指揮命令権 | 自社(SES企業) | 自社(SIer) | 派遣先企業 |

| 例えるなら | 技術力の助っ人 | システムの工務店 | レンタルスタッフ |

まとめ:SESの仕組みを知ることが、IT業界を賢く生き抜く第一歩

最後に、まとめとしてポイントをもう一度おさらいしてみます。

- SESとは、エンジニアの技術力を「助っ人」として提供するサービス

- 働き方はクライアント企業で働く「客先常駐」が基本

- 契約は「準委任契約」で、エンジニアの労働力や時間に対して対価が支払われる

- SIerとの違いは、「モノ(システム)」を納品するか、「ヒト(労働力)」を提供するか

- 派遣との違いは、「指揮命令権」が自社にあるか、常駐先にあるか

どうでしょう? 頭の中がスッキリ整理されたのではないでしょうか。

IT業界には様々な働き方がありますが、その中でもSESは「未経験からでもIT業界に挑戦しやすい」「色々な現場を経験してスキルアップしやすい」といったメリットもあります。逆にデメリットもあります。。

…と言うことで、良いことばかりではありませんが、まずはこの業界の「仕組み」を正しく知ることが、あなたにとって最適なキャリアを選ぶための何よりの武器になります。

このブログでは、これからも僕がSESの現場で見てきたリアルな情報や、IT業界を賢く生き抜くための処世術を発信していきます。

次の記事では、SESのメリットとデメリットについてもっと具体的な部分に触れていこうと思います!